- KI-Lösungen

- Branchen

- KI-Projekte

- Wissen

- Über uns

Blog

KI-Reifegrad-Report 2025: Wie Medienhäuser KI nutzen – und wie sie ihr Potenzial besser ausschöpfen können

Johannes Sommer

CEO, Retresco

Die Medienbranche steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Künstliche Intelligenz ist längst nicht mehr nur ein Hype-Thema, sie ist zur strategischen Notwendigkeit geworden.

Laut des KI-Reifegrad-Reports 2025, erhoben vom BDZV und Retresco, ist KI fest in der Geschäftsstrategie von Medienunternehmen verankert. 96 Prozent der Häuser nutzen KI bereits aktiv in den Redaktionen für die Contenterstellung, von Automatisierung über Qualitätssicherung bis hin zu Workflow-Optimierungen. Zugleich zeigt sich eine deutliche Diskrepanz zwischen den Erwartungen an die Technologie und ihrer tatsächlichen Nutzung:

Effizienzgewinne in einzelnen Arbeitsschritten stehen im Vordergrund, mit dem Ziel Prozesskosten zu reduzieren, während neue Umsatzpotenziale durch innovative Produkte und personalisierte Services auf Basis von KI häufig noch unbeachtet bleiben. Medienhäuser stehen daher vor der zentralen Frage: Wie lässt sich KI so einsetzen, dass sie nicht nur einzelne Prozesse optimiert, sondern echten strategischen Mehrwert schafft: von neuen Erlösmodellen über stärkere Markenbindung bis hin zu innovativen Nutzererlebnissen?

KI-Reifegrad 2025: Zwischen Hype und Realismus

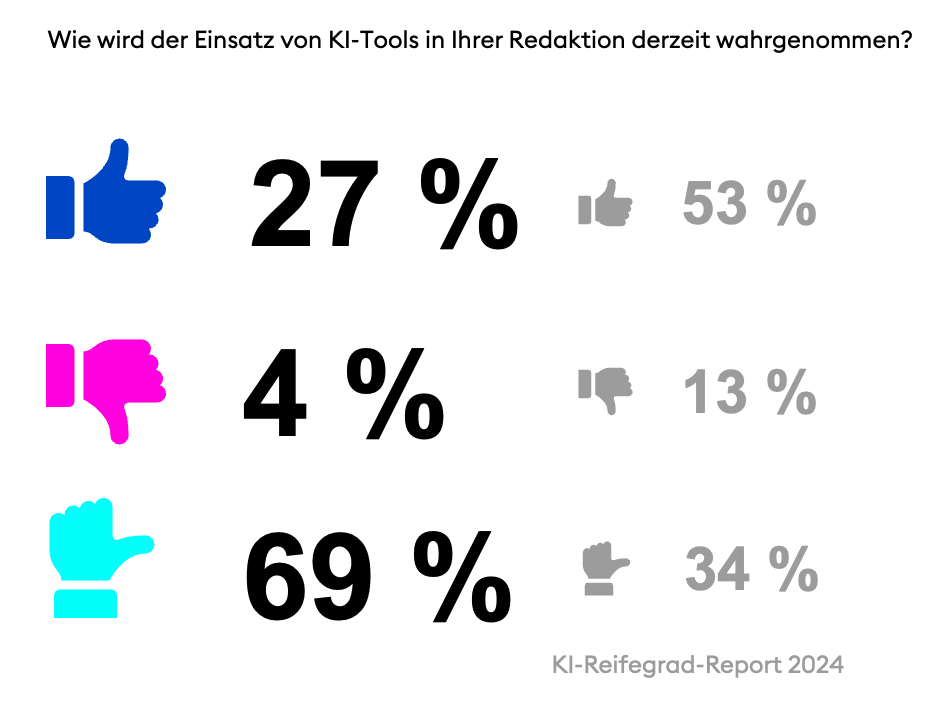

Die Euphorie aber auch die Skepsis rund um KI haben sich in den letzten Monaten deutlich reduziert, die Realität hat Einzug gehalten. Im Vorjahr sahen 53 Prozent KI ausschließlich positiv, in diesem Jahr sind es noch 27 Prozent. Zugleich nimmt auch die generelle Ablehnung gegenüber KI ab. Heute ordnen sich 69 Prozent der Medienhäuser neutral gegenüber der Anwendung von KI im Unternehmen ein. Die anfänglichen Extreme zwischen Begeisterung und Pessimismus ist einem kritischen Pragmatismus gewichen. KI wird, in die Breite nicht mehr als „Kann“, sondern als „Muss“ betrachtet.

Die anfängliche Euphorie und Skepsis gegenüber KI weichen zunehmend einem realistischen Blick (KI-Reifegrad-Report 2025)

Oft findet dieses „Muss“ in der Texterstellung und Prozessoptimierung statt. Die Effekte durch den Einsatz von KI treffen hier jedoch noch nicht in Gänze die Erwartungen: 78 Prozent der Befragten wünschen sich Zeitersparnis, laut eines WAN-IFRA-Reports aus dem September 2025 sehen aber nur 52 Prozent KI in diesem Bereich auch tatsächlich als hilfreich an. Ähnlich ist das Bild bei erhofften Kosteneffekten: 67 Prozent erhoffen sich Kosteneinsparungen, tatsächlich sieht nur ein Bruchteil von 17 Prozent, dass sie erreicht werden. Diese Erwartungslücke zeigt, dass KI zwar im Unternehmen angekommen ist, ihre Wirkung aber noch nicht vollständig und übergreifend Entfaltung findet. Teilweise wird die Wirkung schlicht noch nicht erhoben.

Tatsächlich berichten nur 21 Prozent, dass sie KI-Auswirkungen mithilfe von KPIs messen – weitere 39 Prozent haben entsprechende Pläne, die Messung umzusetzen. 91 Prozent sind sich dabei unschlüssig, wie die Wirkung wirklich zu messen ist (Quelle: WAN-IFRA-Report). Im Idealfall gäbe es eine Mischung aus qualitativen und quantitativen Messwerten, die einen entsprechenden Score ergeben, um weitere Entscheidungen in Bezug auf den Einsatz der KI zu steuern. Vereinzelt werden spezifische Kennzahlen erhoben, u.a. die erwirkte Zeitersparnis in Redaktionen, Erhöhung des User-Engagements und der Lesedauer, die Anzahl von Interaktionen und Seitenaufrufen oder Conversions. Am einfachsten ist das Tracking von Nutzungszahlen eingesetzter KI-Software oder KI-Angebote, so wie die Anzahl der mithilfe von KI erstellten Artikel.

Ohne eine konstante und valide Messung der Wirkung des KI-Einsatzes werden Skeptiker oder aber ein überhöhter Hype der Technologie befeuert. Daher ist es ausschlaggebend, sinnvolle Kennzahlen und deren Messbarkeit bereits vor dem Einsatz einer KI-Lösung zu identifizieren.

KI ist keine reine Technikfrage – sie ist eine Frage der Unternehmenskultur

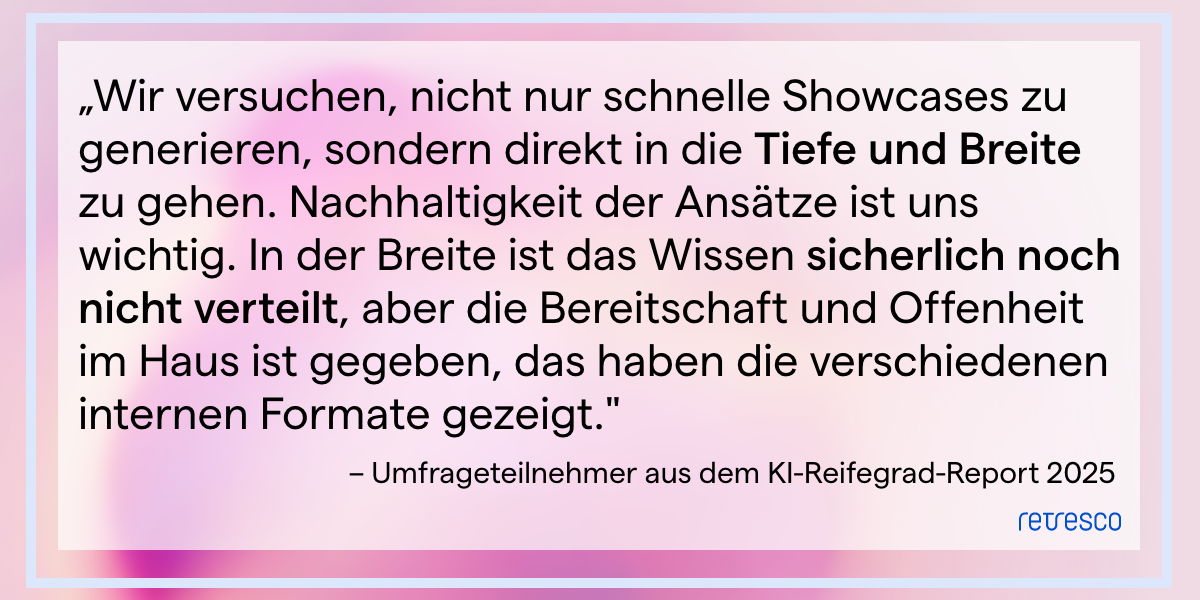

Laut des Reports umfasst das Thema KI in Medienhäusern weit mehr als nur die technische Implementierung; es hat Einfluss und wird gleichzeitig beeinflusst von der gelebten Unternehmenskultur. Erfolgreiche Medienhäuser erkennen: Die Einführung von KI gelingt, wie bei allen anderen technologischen Transformationen auch, nur dann, wenn Menschen sie mittragen. Mitarbeitende frühzeitig einzubinden, den Nutzen transparent zu machen und praxisnahe Trainings anzubieten, schafft Akzeptanz und Vertrauen. Die Zahl der Schulungen in den Häusern hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt – ein deutliches Zeichen dafür, dass die meisten Unternehmen auf dem Weg sind, die gesamte Belegschaft auf dem Weg des Wandels mitzunehmen.

Der Aufbau von KI-Kompetenz ist eine klare Führungsaufgabe. Wer Teams nur mit Tools ausstattet, aber versäumt einen sinnvollen, funktionalen wie auch rechtssicheren Rahmen vorzugeben und kein Verständnis für Funktionsweise und Wirkung schafft, riskiert „Shadow AI“ – also unkoordinierte Nutzung ohne strategischen Rahmen. Über reine Schulungen hinaus fördern koordinierte Hands-on-Formate, Prompt-Labs und bereichsübergreifende Experimente nicht nur Know-how, sondern auch eine gemeinsame Innovationskultur. So entsteht die Basis, um KI langfristig als festen Bestandteil redaktioneller und publizistischer Prozesse zu verankern.

Nadelöhr: Monetarisierungspotenziale von KI

Automatisierung, Qualitätssicherung und effizientere Content-Workflows: KI wird vor allem dort eingesetzt, wo sie Routinen entlastet und Produktivität messbar steigert. Mit Umschreiben, Zusammenfassen oder Strukturieren redaktioneller Inhalte adressieren viele Verlage zunächst den sichersten und unmittelbarsten Mehrwert generativer KI – die Steigerung der Effizienz in kostenintensiven Kreativprozessen.

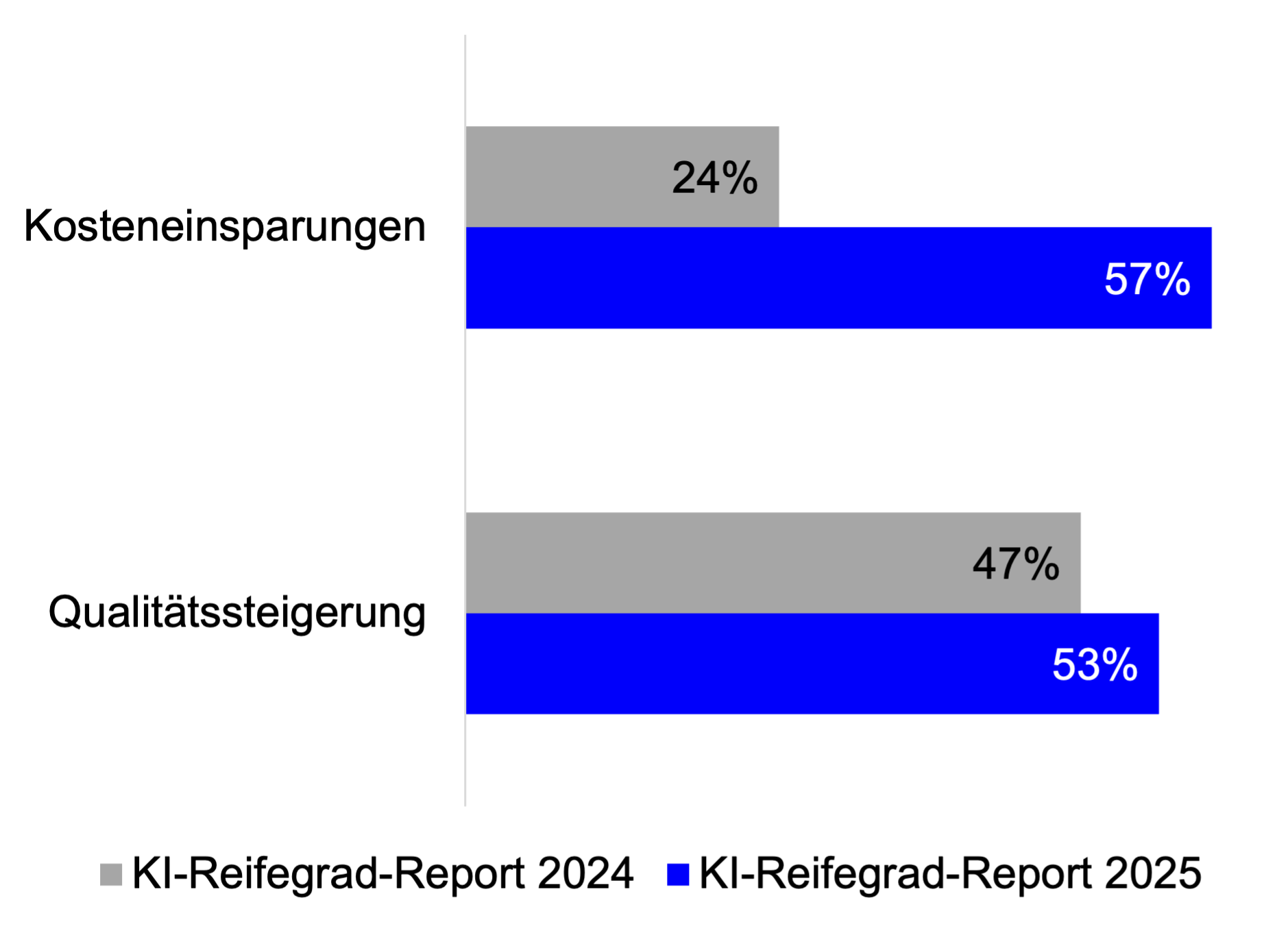

Vor allem die Anforderungen an Kostenersparnis und Qualitätszuwachs sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Druck auf die Budgets der Unternehmen wird hier besonders deutlich.

Die Erwartungen an KI haben sich besonders in Bezug auf Kostenersparnisse verdoppelt (KI-Reifegrad-Report 2025)

Dadurch leidet jedoch auch die Investitionsbereitschaft in die Entwicklung neuer Umsatztreiber, so wie externe, nutzernahe KI-Anwendungen. Personalisierte News-Channels, interaktive Chatbots oder KI-generierte Podcasts bleiben bislang die Ausnahme. Viele Häuser agieren hier noch vorsichtig.

Strategisch betrachtet liegt in der Entwicklung solcher Formate der nächste Schritt auf der Reifegradleiter. Denn wer KI ausschließlich zur Prozessoptimierung einsetzt, verschenkt ihr Potenzial als Innovationsmotor. Gerade nutzernahe Anwendungen bieten enorme Chancen für neue Erlösmodelle: exklusive KI-Features als Teil digitaler Abos, personalisierte Recherche-Assistenten als Service-Angebot oder KI-gestützte Formate, die Zielgruppenbindung und Reichweite steigern.

Der Fokus muss sich von der reinen Effizienzlogik hin zur Wertlogik verschieben. Effizienz schafft Freiraum – aber erst Innovation schafft Wachstum. Die Medienhäuser, die in neue Formate investieren, die Nutzer:innen echten Mehrwert bieten, sichern sich frühzeitig Wettbewerbsvorteile und neue, differenzierte Erlösströme.

Hybride Intelligenz: Auf Co-Creation mit KI-Spezialisten setzen

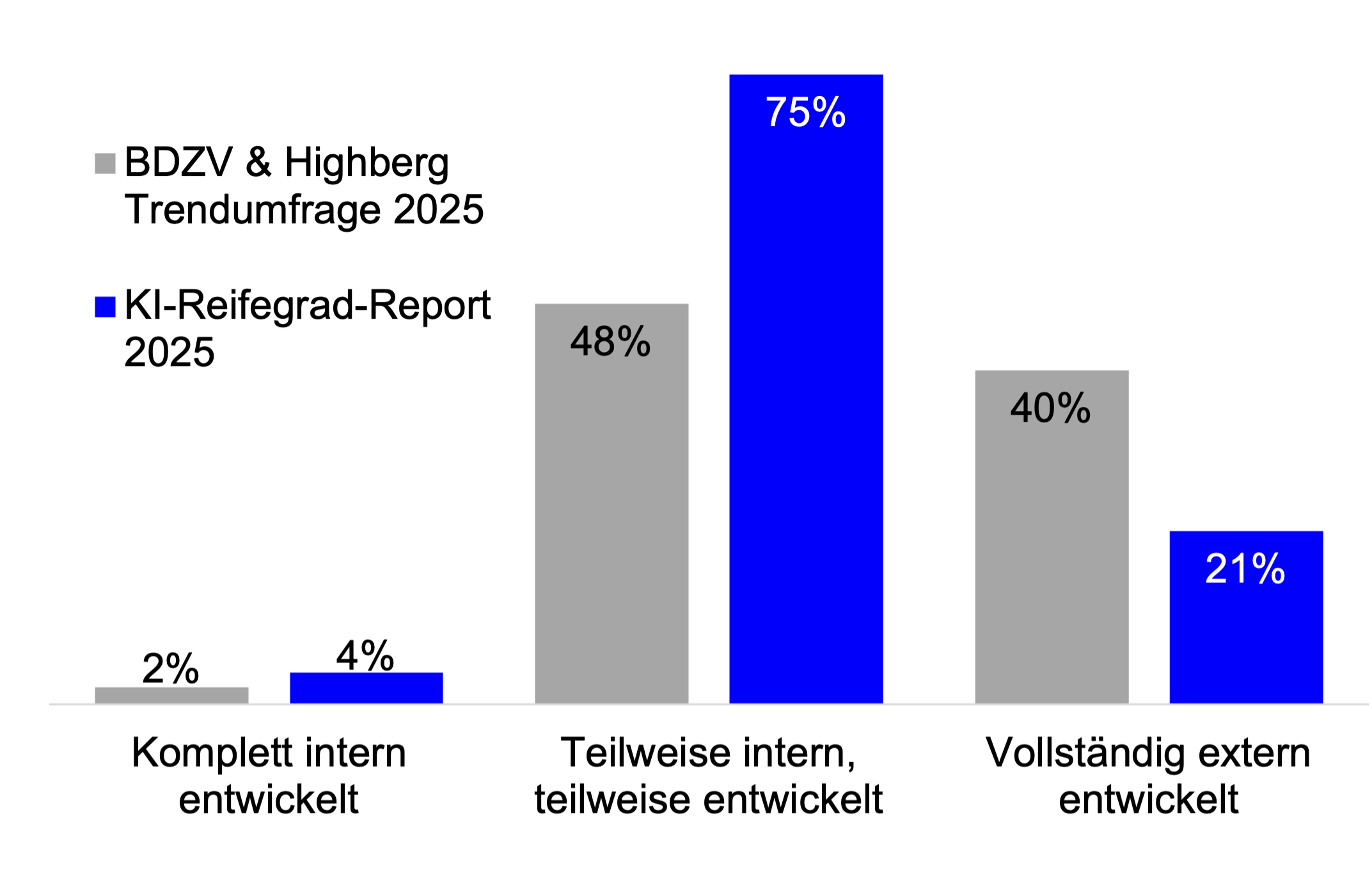

Bei der Entscheidung, welche KI-Lösung zum Einsatz kommt, kombinieren Medienhäuser zunehmend interne und externe KI-Entwicklung. 75 Prozent setzen laut dem KI-Reifegrad-Report 2025 auf hybride Modelle, nur 2 bis 4 Prozent entwickeln Lösungen ausschließlich intern. Das erscheint sinnvoll, denn die Einführung und Nutzung von KI ist kein singuläres IT-Projekt, sondern ein permanenter Transformationsprozess – zu komplex, zu schnelllebig und zu ressourcenintensiv, um ihn allein zu stemmen.

Medienhäuser setzen verstärkt auf extern entwickelte KI-Lösungen, die speziell auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind (KI-Reifegrad-Report 2025)

Dass der Eigenentwicklungsanteil so gering bleibt, hat mehrere Ursachen. Zum einen sind die meisten Medienhäuser schlicht keine Tech-Unternehmen: Ihre Kernkompetenzen liegen in Redaktion, Content und Vertrieb und nicht in der Entwicklung KI-basierter Softwarelösungen oder der Skalierung von KI-Infrastruktur. Daher fehlt häufig das spezialisierte Know-how, um komplexe KI-Systeme sicher, datenschutzkonform und performant zu betreiben. Dazu kommt die hohe Geschwindigkeit, mit der sich generative KI weiterentwickelt: Zwischen neuen Modellgenerationen und den damit potenziell verbundenen Möglichkeiten liegen nur wenige Monate. Für viele Unternehmen wäre es schlicht unwirtschaftlich, diesen Innovationszyklus allein abzubilden.

Der strategische Vorteil hybrider Modelle liegt offensichtlich darin, dass Medienhäuser ihre eigenen Stärken mit der technologischen Expertise externer Partner verbinden. So bleibt die Hoheit über Daten, Content und journalistische Standards idealerweise im eigenen Haus, während spezialisierte Dienstleister die technologische Basis bis hin zu spezifischen Lösungen bereitstellen.

Häufig sind externe Lösungen schneller einsatzbereit, erfordern weniger interne Ressourcen und bieten Skaleneffekte, die einzelne Häuser allein kaum erreichen könnten. Teilweise bringen externe Partner den nötigen Innovationsimpuls von außen mit, der interne Veränderungsprozesse beschleunigt und Skepsis abbaut. Die Zufriedenheit der befragten Medienhäuser mit externen Dienstleistern ist im Jahresvergleich gestiegen – eine gute Voraussetzung für arbeitsteilige Modelle.

Dennoch gibt es nachvollziehbare Motive, auch eigene Entwicklungen voranzutreiben. Einige Medienhäuser wollen ihre Unabhängigkeit von Plattformen und Drittanbietern wahren, KI enger an redaktionelle Workflows koppeln oder wertschöpfende Prozesse selbst beherrschen. Eigenentwicklungen können zudem helfen, unternehmenseigenes Know-how und Datenstrategien aufzubauen und exklusive Wettbewerbsvorteile zu ermöglichen.

KI-Trends geprägt von Chancen für neue Geschäftsmodelle

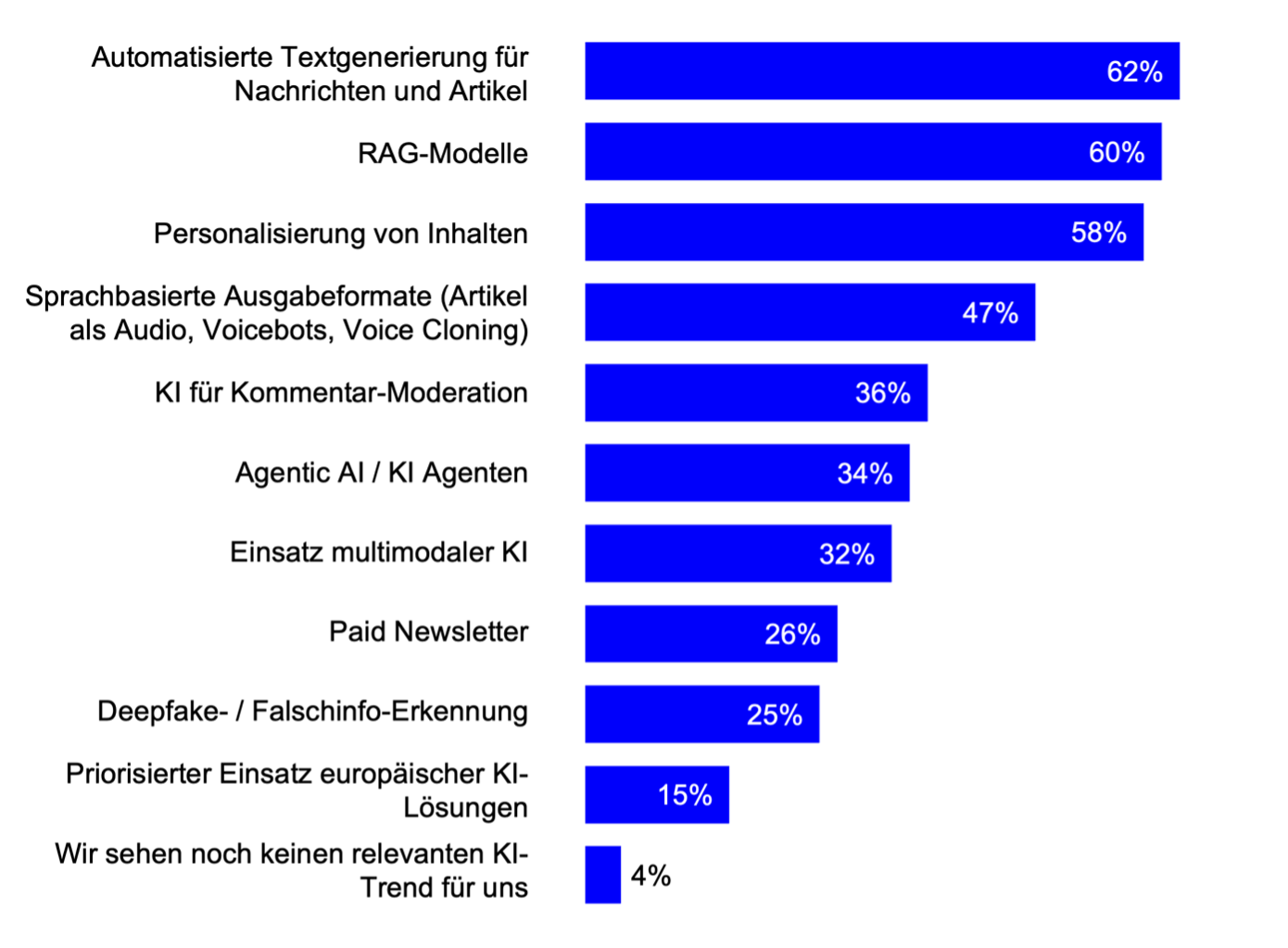

Die im Reifegrad-Report 2025 identifizierten KI-Trends verdeutlichen, wohin die Medienbranche in Sachen KI aktuell steuert. So wird Retrieval-Augmented Generation (RAG) von rund 60 Prozent der Medienhäuser als besonders relevant eingeschätzt. Besonders im Lokaljournalismus wird der Einsatz von RAG strategisch neu gedacht. Chatbots werden zunehmend eingesetzt, um lokale Inhalte zielgerichtet zu verbreiten und den Leserinnen und Lesern personalisierte Empfehlungen zu bieten, wie der Rhein-Main-Assistent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zeigt. Währenddessen kostenfreie Chat-Angebote als Reichweitenmotor dienen. Das zeigt beispielsweise der kürzlich gelaunchte Chatbot der Rheinischen Post für das Resort „Düsseldorf geht aus“.

Die RAG-Technologie ermöglicht es, regionale Relevanz mit digitalen Geschäftsmodellen zu verknüpfen und gleichzeitig die Nutzererwartungen in einem zunehmend fragmentierten Markt zu erfüllen.

Aktuelle Entwicklungen und KI-Trends bei deutschen Medienhäusern (KI-Reifegrad-Report 2025)

Die Grafik zeigt ebenso: Personalisierung von Inhalten rückt in die Top 3 und somit den strategischen Fokus der Medienhäuser. Mithilfe von KI erzeigte, personalisierte Newsfeeds, individuelle Alerts, interaktive Formate und automatisierte Push-Erlebnisse sind wesentliche Treiber zur Steigerung des Nutzer-Engagements. Ein aktuelles Beispiel liefert die Süddeutsche Zeitung, die gemeinsam mit dem KI-Startup BeatSquares ihrer Leserschaft hochgradig lokale WhatsApp-News aus den eigenen Landkreisen bereitstellt. Die Redaktion kuratiert, die KI unterstützt bei Aufbereitung und Formatadaption – ein smarter hybrider Ansatz.

Er zeigt, wohin sich die Branche bewegt: KI als Verstärker journalistischer Wertschöpfung, nicht als Ersatz. Wer Personalisierung ernst nimmt, bedient neue Nutzungsgewohnheiten, stärkt die Bindung – und verschiebt die Content Discovery zurück auf die eigene Plattform und Marke.

Überraschenderweise wird in der Trend-Frage das Thema Agentic AI bislang zurückhaltend relevant betrachtet – nur 34 Prozent sehen hier aktuell eine Relevanz – was sich vor allem durch noch fehlende praxisnahe Anwendungsfälle erklären lässt. Viele Verlage warten noch ab, wie sich diese Technologie in konkreten Produkten umsetzen lässt.

Jetzt gilt: Innovation sichern, um mit dem Markt mitzuhalten

Die Nutzung von KI bringt Medienhäuser an einen strategischen Wendepunkt. Interne Prozessoptimierung allein reicht nicht aus. KI muss in alle Abteilungen und auf allen Ebenen integriert werden, um Wirkung sichtbar zu machen, Vertrauen aufzubauen und monetarisierbare Services zu ermöglichen. Gleichzeitig entwickelt sich der Markt rasant: Permanente Releases der Modellanbieter, neue digitale Plattformen, Start-ups und Lösungen und sich wandelnde Nutzergewohnheiten erhöhen den Innovationsdruck. Wer hier nur auf Effizienz und Kosteneinsparungen setzt, riskiert, Chancen für echte Umsatzpotenziale zu verpassen.

Fünf Handlungsfelder für Medienhäuser können wir aus den Erkenntnissen des KI-Reifegrad-Reports 2025 zusammenfassen:

Strategie & Kultur

KI muss sichtbar im gesamten Haus verankert sein, von der Geschäftsführung über die Teams in allen Geschäftsbereichen bis hin zum Arbeitsplatz einzelner Mitarbeitender. Praxisnahe Hilfsmittel wie Playbooks, Prompt-Datenbanken und Schulungen unterstützen die Umsetzung, während eine offene Fehlerkultur Experimente und praxisorientiertes Lernen (Learning by Doing) ermöglicht. Das Management muss den dafür nötigen Rahmen schaffen, Strategien vorgeben, Vorbild sein und die Nutzung von KI aktiv vorleben, um Akzeptanz und Vertrauen nachhaltig zu stärken.

Pilotprojekte & neue Erlöse

KI sollte gezielt für innovative Produkte und Services eingesetzt werden, die über reine Prozessoptimierung hinausgehen. Pilotprojekte wie KI-Podcasts, Chatbots oder personalisierte Newsletter helfen, Abo- und Conversion-Potenziale zu heben. Nur so können Medienhäuser Erfahrungen sammeln, intern Know-how aufbauen und gleichzeitig neue Erlösströme erschließen.

Markenbindung & Reichweite

Die eigene Marke zu stärken und die direkte Nutzerbindung auszubauen, ist zentral, um unabhängig von externem Traffic zu bleiben. Durch den Aufbau eigener KI-Erlebnisse, etwa interaktive Tools oder personalisierte Empfehlungen, können Medienhäuser Engagement, Loyalität und Reichweite erhöhen. Dies sorgt dafür, dass Nutzerinnen und Nutzer Inhalte weiterhin und ggf. vermehrt direkt im Medienhauseigenen Ökosystem konsumieren.

Wirkung & Messbarkeit

Effizienz allein reicht nicht; es müssen KPIs entwickelt werden, die Engagement, Conversions, Bindung und qualitativen Mehrwert von KI erfassen. Die Wirkung von KI-Anwendungen sollte kontinuierlich gemessen, transparent gemacht und kommuniziert werden. Nur so lassen sich Investitionen rechtfertigen und Optimierungen gezielt steuern.

Kompetenzen & Kooperation

Hands-on-Erfahrungen, interne Workshops und Pilot-Labs sind essenziell, um KI-Kompetenz im Haus aufzubauen. Gleichzeitig sollte man sich nicht scheuen, externe Experten rechtzeitig einzubinden.

Zukunftsfähigkeit entsteht nicht durch Stillstand, sondern durch mutiges Ausprobieren. Organisationen, die bereit sind, neue KI-gestützte Ansätze zu testen – sei es in Produkten, Prozessen oder Geschäftsmodellen – verschaffen sich nicht nur Effizienzgewinne, sondern eröffnen sich auch neue Wachstumspfade.

Klar ist: Beobachten reicht nicht. Die besten Ergebnisse entstehen dort, wo Ideen früh pilotiert, Erfahrungen gebündelt und Strukturen für schnelle Umsetzung geschaffen werden. Wer Initiative zeigt, prägt die Standards und Spielregeln von morgen. Wer wartet, riskiert, hinter die Dynamik des Marktes zurückzufallen.

Du hast Fragen oder Anmerkungen? Sprich uns an – unsere KI-Expert:innen melden Sie gerne bei dir!