- KI-Lösungen

- Branchen

- KI-Projekte

- Wissen

- Über uns

Blog

„AI Summaries“ in Google Discover: So behaupten sich Medien jetzt

Janina Abou Al Ward

Product Marketing Managerin, Retresco

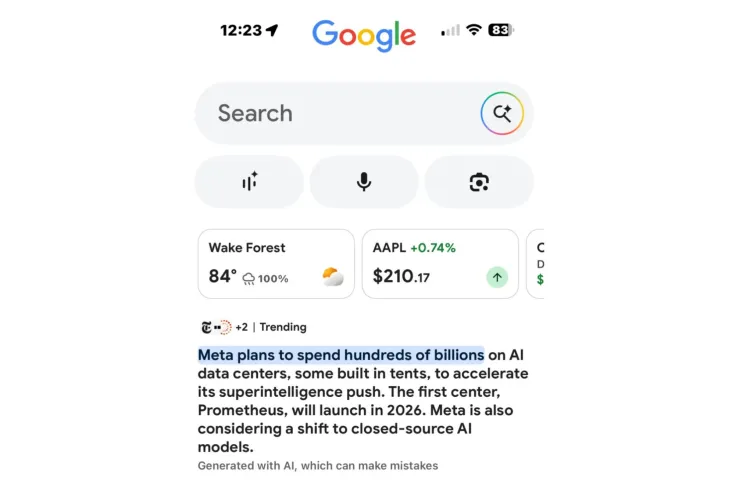

Google hat in den USA damit begonnen, KI-generierte Zusammenfassungen direkt in Google Discover – dem personalisierten News-Feed innerhalb der Google Search App – anzuzeigen. Was zunächst nach einer praktischen Funktion für Nutzer:innen klingt, bedeutet einen weiteren harten Einschnitt für Medienhäuser und Publisher: Nutzer:innen berichten bereits, dass die gewohnten Discover-Karten mit Headlines und Publisher-Logo durch generierte Zusammenfassungen ersetzt wurden.

Der Effekt? Der Ursprung journalistischer Inhalte ist für die Nutzerschaft nicht mehr erkennbar, Medienmarken werden unterdrückt. Nutzer:innen der Google Search App erhalten kurze Zusammenfassungen, die beim Tippen erweiterbar sind, versehen mit dem Hinweis, dass die Inhalte KI-basiert generiert wurden und dass Fehler ausschließbar sind. Beim Klick auf die kleinen, überlappende Logos wird erst erkenntlich, welche Quellen in die Zusammenfassungen eingeflossen sind – deutlich unauffälliger als bisherige Publisher-Platzierungen. Nicht zuletzt, weil diese Quellen von den Nutzer:innen selten geklickt werden.

„AI Summaries“ nunmehr direkt in Google Discover: KI-basierte Zusammenfassungen im personalisierten News-Feed der Nutzer:innen

Warum das Medienhäuser massiv betrifft

Diese Entwicklung reiht sich ein in eine ganze Serie neuer KI-Funktionalitäten seitens Google:

- AI Overviews: Zusammenfassungen direkt in den Suchergebnissen

- AI Mode: Ein experimenteller Modus mit generativen Antworten

- Audio Overviews: KI-generierte Audiozusammenfassungen von Inhalten

Das gemeinsame Ziel: Informationen schneller, bequemer, direkt im Google-Ökosystem bereitzustellen – ohne dass Nutzer noch Medienseiten aufrufen müssen. Die Auswirkungen sind bereits deutlich: Sinkende Klickzahlen, rückläufige Sichtbarkeit, weniger Werbeeinnahmen. In der Folge mussten bereits etablierte Medien wie BuzzFeed News und Laptop Mag ihre Tore schließen oder Business Insider zahlreiche Journalisten entlassen – ironischerweise genau jene Anbieter, deren Inhalte die Google-KI weiterhin als Trainingsmaterial nutzt.

Google als Content-Gatekeeper – und Medien als anonyme Datenquelle?

Die neue AI Summaries in Google Discover offenbaren eine zentrale Verschiebung im digitalen News-Ökosystem: Google wird nicht mehr nur zur Verteilstation von Inhalten, sondern zum aktiven Inhaltsanbieter. Die Rolle klassischer Medienhäuser reduziert sich zunehmend auf die eines Rohstofflieferanten für Googles Angebote. Zugleich erhalten Publisher keine ausreichende Gegenleistung in Form von Traffic, Reichweite oder Markenbekanntheit.

Was können Medienhäuser jetzt tun, um nicht abgehängt zu werden?

Google Discover verweist wie AI Overviews oder AI Mode kaum noch auf Quellen bzw. verkleinert diese bis zur Unsichtbarkeit. Deshalb sind Medienhäuser gut beraten, nicht allein auf die Optimierung von Google Discover und Co. zu setzen. Stattdessen müssen Medienhäuser stärker in nachhaltige Beziehungen zu ihren Nutzer:innen investieren. Ziel muss es künftig sein, durch qualitativ hochwertige Inhalte auf den eigenen Angeboten, in einen direkten und regelmäßigen Austausch zu treten und die Monetarisierung eigener Inhalte unabhängig von Google und Co. voranzutreiben.

Wie bei AI Overviews oder AI Mode stellt Google Discover Inhalte zunehmend ohne klar erkennbare Quellen dar – Verweise auf Informationsquellen werden reduziert oder ganz ausgeblendet. Für Medienhäuser bedeutet das: Allein auf Sichtbarkeit in Googles Ökosystem zu setzen, greift künftig zu kurz.

Stattdessen gilt es, in nachhaltige, direkte Beziehungen zur eigenen Zielgruppe zu investieren. Der Schlüssel liegt in hochwertigen, eigenständigen Inhalten auf den eigenen Plattformen – kombiniert mit Maßnahmen zur Nutzerbindung und -aktivierung jenseits von Google. Newsletter, eigene Apps, Community-Angebote oder Paid-Content-Modelle können helfen, die Abhängigkeit von Drittplattformen zu reduzieren und die Monetarisierung in der eigenen Hand zu behalten.

Datenhoheit konsequent nutzen

In einer Welt, in der Google Inhalte zusammenfasst, statt sie zu verlinken, wird First-Party-Data zur strategischen Währung. Wer weiß, wer was wann liest, kann Inhalte gezielter aussteuern, Zielgruppen direkt ansprechen und Erlösmodelle selbst bestimmen – von Paid Content über individualisierte Werbung bis zu personalisierten Newslettern.

Medienhäuser sitzen auf einem Datenschatz – eigene, kuratierte Inhalte, die nicht nur redaktionell wertvoll, sondern auch die ideale Grundlage für eigene KI-Anwendungen sind. Entscheidend ist: Qualität, Struktur und Zugänglichkeit dieser Datenbasis. Je sauberer und aktueller die Inhalte erfasst und angereichert sind, desto besser lassen sie sich personalisieren, monetarisieren und automatisiert distribuieren.

Kurzum: Datenhoheit ist Unabhängigkeit. Wer seine Inhalte als digitalen Goldstandard versteht – und sie auch so behandelt – schafft die Basis für nachhaltigen Erfolg jenseits der großen Plattformen.

Direkte Nutzerbeziehungen stärken – von Reichweite zu Relevanz

In Zeiten von Discover-Summaries und algorithmischer Inhaltsvermittlung wird eines immer klarer: Die direkte Beziehung zur eigenen Leserschaft ist der wichtigste Erfolgsfaktor für Medienhäuser. Wer dauerhaft unabhängig von Plattformen wie Google agieren will, muss dafür sorgen, dass Nutzer:innen nicht zufällig, sondern aus Überzeugung und Gewohnheit zurückkehren.

Medienangebote müssen wieder zur täglichen Anlaufstelle werden – so selbstverständlich wie die Zeitung auf dem Frühstückstisch oder der abendliche Streamingdienst. Dafür braucht es Relevanz, Nutzen und emotionale Bindung.

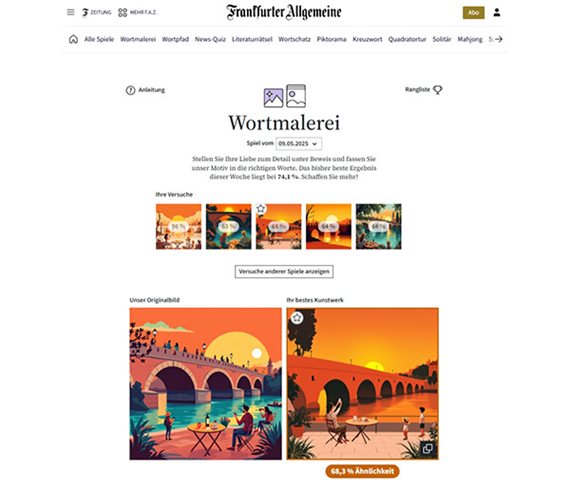

Ein gelungenes Beispiel liefert die FAZ mit ihrem Format „Wortmalerei“: Ein spielerischer Zugang, der neue Zielgruppen anspricht, Interaktion fördert und Nutzende regelmäßig auf faz.net zurückführt. Mit KI-gestützter Webanalyse und Community-Features wird nicht nur die Nutzererfahrung verbessert, sondern Markenbindung aufgebaut.

Mit dem KI-Spiel „Wortmalerei” „Wortmalerei“ bleibt die FAZ im Austausch mit den eigenen ZielgruppenDie Botschaft dahinter: Owned Media muss zur Priorität werden. Newsletter, Apps, Push-Nachrichten, Podcasts oder KI-Chatbots sind keine Add-ons, sondern strategische Hebel zur Rückgewinnung von Kontrolle. Loyalitätsangebote, wie Morning Briefings oder Gaming-Formate, stärken die tägliche Nutzung. Probeabos und interaktive Services ermöglichen einen niederschwelligen Einstieg – und schaffen messbaren Mehrwert.

Fazit: Wer seine Nutzer:innen kennt, bindet und aktiv in den redaktionellen Kreislauf integriert, bleibt relevant – und wird auch durch KI nicht ersetzt.

Mit neuen Formaten Sichtbarkeit und Relevanz zurückgewinnen

Wer in der KI-gesteuerten Medienwelt bestehen will, darf Inhalte nicht nur produzieren – sie müssen auch neu gedacht, gezielt distribuiert und nachhaltig monetarisiert werden. Artikel allein reichen nicht mehr aus, um Reichweite, Relevanz und Erlöse zu sichern. Es braucht innovative Formate, die sich flexibel in verschiedene Kanäle, Devices und Nutzungskontexte integrieren lassen.

Der Schlüssel liegt in datengetriebenem, KI-gestütztem Journalismus, der Inhalte individuell erlebbar macht:

- Interaktive Q&A-Formate ermöglichen dialogorientierte Nutzererlebnisse auf Basis bestehender Inhalte.

- Automatisierte Newsletter oder personalisierte Audio-Angebote liefern Relevanz in Echtzeit.

- Generative KI unterstützt dabei, Inhalte effizient in neue Nutzungskontexte zu überführen.

Ein starkes Beispiel liefert die Neue Pressegesellschaft mit ihrem RAG-Angebot „FragMich“: Nutzer:innen stellen frei formulierte Fragen zu lokalen Themen und erhalten kontextbasierte Antworten – generiert aus dem Archiv redaktionell geprüfter Artikel. Quellenangaben und weiterführende Links sorgen für Transparenz und fördern das Engagement. Auch die FAZ hat eine vergleichbares Angebot gelauncht, um Nutzer:innen aus dem Rhein-Main-Gebiet interaktiv zu informieren.

Auch Audio-Formate zeigen enormes Potenzial. Die ZEIT etwa testet erfolgreich Podcast-Probeabos direkt über TikTok – mit fünfstelligen Aboabschlüssen innerhalb weniger Wochen. Der Vorteil: Neue Zielgruppen werden erreicht, ohne die bestehenden Kanäle zu kannibalisieren.

Wer heute auf eigene, innovative Formate setzt, positioniert sich nicht nur näher an der Zielgruppe – sondern auch unabhängiger vom Traffic-Diktat großer Plattformen wie Google. Eigene Angebote, dialogorientiert und KI-gestützt, werden zum strategischen Hebel für Sichtbarkeit, Bindung und Monetarisierung.

Vertrauen ist Vermarktung – Medienmarken brauchen Fans, keine Klicks

In einer Zeit, in der Google Discover Inhalte zunehmend anonymisiert und aggregiert, wird Vertrauen zur härtesten Währung im digitalen Nachrichtenmarkt. Medienhäuser müssen mehr denn je deutlich machen, wofür ihre Marke steht – nicht nur inhaltlich, sondern auch im Ton, in der Haltung und im Umgang mit Technologien wie KI.

Nutzer:innen wollen sich nicht ständig neu überzeugen lassen – sie wollen sich verlassen können. Auf saubere Recherchen. Auf nachvollziehbare Quellen. Auf journalistische Integrität. Und auf den verantwortungsvollen Umgang mit KI. Wer dieses Vertrauen einmal aufgebaut hat, kann es strategisch einsetzen: als Basis für Loyalität, Markenbindung – und Monetarisierung.

Dabei reicht es nicht, Qualität nur zu liefern – sie muss auch erkennbar und erlebbar gemacht werden. Gerade bei jüngeren Zielgruppen, die weniger markentreu und gleichzeitig besonders anspruchsvoll sind, zählt Authentizität. Wer sie erreichen will, muss ihre Sprache sprechen – auf TikTok, in interaktiven Formaten oder durch personalisierte KI-Angebote.

Medienmarken sind mehr als Logos. Sie sind Vertrauensanker. Wer das systematisch aufbaut und in seiner Kommunikation sichtbar macht, schafft die Voraussetzung für nachhaltige Nutzerbeziehungen – jenseits von Plattformen, Klicks und Rankings.

Menschen folgen Menschen – Personenmarken als Reichweiten-Booster

KI-generierte Zusammenfassungen verwässern die journalistische Handschrift. Deshalb braucht es Profil, Haltung und Persönlichkeit. Medienmarken schaffen Vertrauen – aber es sind die Menschen dahinter, die echte Nähe und Bindung erzeugen. Denn: Nutzer:innen folgen nicht Logos, sondern Journalist:innen, denen sie vertrauen.

Personenmarken sind der Turbo für Relevanz und Reichweite. Sie bieten Orientierung, persönliche Einordnung und glaubwürdige Nähe – genau das, was KI nicht leisten kann. Formate wie Podcasts, Newsletter oder Social Media schaffen den Raum für diese direkte Verbindung.

Best Practices? Paul Ronzheimer (BILD) oder Ole Reißmann (Spiegel) zeigen, wie es geht: sichtbar, nahbar, regelmäßig präsent – und damit strategisch wertvoll für ihre Medienmarken.

Was Personenmarken leisten können:

- Stärken die Markenbindung – Journalist:innen werden zu Identifikationsfiguren

- Erweitern die Reichweite – Inhalte wirken über persönliche Kanäle weiter

- Fördern Interaktion – durch direkten Dialog und Feedback

- Erreichen gezielt neue Zielgruppen – durch Authentizität und Community-Building

- Medienhäuser sollten diesen Hebel aktiv nutzen: Redakteur:innen befähigen, eigene Formate entwickeln, persönliche Stimmen sichtbar machen – mit klaren Leitplanken, aber ohne inhaltliche Zensur. Das gilt für große Häuser genauso wie für regionale Verlage.

Wer Personenmarken gezielt aufbaut, schafft Nähe, Relevanz – und erhöht langfristig die Zahlungsbereitschaft. Denn: Wer einem Menschen vertraut, zahlt eher für seinen Journalismus.

Substanz statt Austauschbarkeit – mit redaktioneller Top-Qualität punkten

Je einfacher der Inhalt, desto schneller wird er von KI erfasst – und von Plattformen wie Google zusammengefasst. Doch echte journalistische Tiefe ist nicht automatisierbar. Medienhäuser, die auf exklusive Recherchen, datenbasierte Analysen, fundierte Meinungen und hintergründige Interviews setzen, schaffen genau das, was generative KI nicht kann: Einordnung, Tiefe, Kontext und Persönlichkeit.

Diese Inhalte lassen sich nicht verlustfrei komprimieren – und gerade darin liegt ihr strategischer Wert. Denn: Substanz ist das neue Unterscheidungsmerkmal in einem zunehmend standardisierten Nachrichten-Stream.

Wer auf Qualität statt Quantität setzt …

… schafft klare Alleinstellungsmerkmale im Plattformdschungel.

… qualitätsbewusste, zahlungsbereite Zielgruppen an.

… und positioniert sich jenseits des automatisierbaren Mainstreams.

Inhalte mit Haltung, Expertise und Tiefe bieten nicht nur Mehrwert für Leser:innen – sie fördern Vertrauen, Bindung und Zahlungsbereitschaft. Sie machen klar: Hinter diesem Content steckt echte Redaktion – nicht nur ein Algorithmus.

Politischen Druck erhöhen – Medien brauchen Schutz durch klare Regeln

Während Google mit AI Summaries und Co. Inhalte aggregiert und umformt, bleibt eine zentrale Frage ungeklärt: Wo bleibt der faire Ausgleich für Medienhäuser und Publisher, deren Inhalte die Grundlage dafür bilden? Wer journalistische Inhalte nutzt, muss auch Verantwortung für deren Herkunft und Finanzierung übernehmen.

Eine transparente Kennzeichnung von Quellen, ein verpflichtender Verweis auf Originalinhalte und klare Regeln für die Datenverarbeitung mit generativer KI sind wünschenswert. Ohne verbindliche Rahmenbedingungen geraten journalistische Angebote weiter ins Hintertreffen – wirtschaftlich wie sichtbar.

Warum Google Discover trotz AI Summaries ein starker Kanal für Medien bleibt

Trotz der zunehmenden Automatisierung durch AI Summaries bleibt Google Discover ein wertvoller Kanal für Medien, um ihre Inhalte sichtbar zu machen und gezielt auszuspielen. Die Plattform bietet Redaktionen die Möglichkeit, personalisierte Nachrichten genau dort zu platzieren, wo Nutzer:innen bereits ein hohes Interesse mitbringen – im Flow ihres mobilen Nutzerverhaltens. Wer die Mechanismen von Google Discover versteht – etwa durch sauberes Tagging, ansprechende Teaser und relevante Themenplatzierung – kann auch im Zeitalter der KI-gesteuerten Vorschauen Reichweite aufbauen und neue Leserschaften gewinnen. Discover ist damit kein Ersatz für redaktionelle Arbeit, sondern ein Verstärker für guten, nutzerzentrierten Journalismus.

Fazit: Jetzt handeln, um relevant zu bleiben

Google Discover und die neuen AI Summaries sind kein ferner Trend, sondern Realität – und sie greifen schon heute in Reichweiten und Erlöse von Medienhäusern ein. Wer seine Inhalte, die Beziehung zu Leser:innen und die Monetarisierung sichern will, muss aktiv werden: mit klaren Strategien für unabhängige Distributionskanäle, direktem Nutzerzugang und der gezielten Ausspielung relevanter Inhalte. Lokale Medien, Nischenangebote und spezialisierte Redaktionen haben dabei einen entscheidenden Vorteil: Sie liefern den Journalismus, den Google nicht ersetzen kann.

Als Technologiepartner unterstützen wir bei Retresco Medienhäuser dabei, ihre Inhalte intelligenter zu distribuieren und KI sinnvoll einzusetzen, um ihre Position im Markt zu stärken.

Du hast Fragen, Feedback oder Interesse? Sprich uns an – wir freuen uns auf den Austausch!